自販機部門の船木です。「やったー!」思わず、そのニュース、つまり、2025年大阪万博決定のニュースを見て、叫んでいました。

かつて野原、あるいは、街なかをかけめぐっていた子供の頃は、目一杯生きている喜びを解き放って遊んでいたというのに、大人になって仕事だとか人間関係のストレスのせいか、いつの間にやら輝きを失っているとしたら、たとえどんなに頑張っていたとしても、自分は何てつまらない人生を送っているのだろうなんて思ってしまうかもしれません。

「つまらないい大人にはなりたくない」―――昔、80年代にミュージシャンの佐野元春がそう歌っていました。「べらんめえ、何やってんだ!」―――思わず自分にそう言いたくなるときでも、スポーツにしろ世の中の何かの出来事にしろ、「やったー!」と思うようなことがあれば、それに自分自身を重ね合わせて、無条件に生きる喜びを取り戻しているのかもしれません。

地震とか台風とかの自然災害だとか政治的なものの空回りだとか、何だかいろんなものがくすぶっていた気がする関西が久々にいい意味で日の目を見た瞬間でした―――「ついに、2025年大阪万博決定!」湧き立つ歓喜!あふれる笑顔!思わず踊り出したくなるような、まるで生命でも与えられたかのような喜び!

11月23日深夜(正確には24日早朝)、フランスのパリで開催されたBIE(博覧会国際事務局)総会において、2025年の国際博覧会、いわゆる万博の開催地が大阪夢洲に決定しました。日本で開催される国際博覧会としては、登録博区分であった2005年の愛知万博以来であり、大国際園芸博覧会区分の1990年の花博を除けば、関西で開催される万博としては、一般博区分であった1970年の大阪万博以来48年ぶりのことです。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」で、開催期間は、2025年5月3日~11月3日(185日間)です。今から6年半ほど先のことです。

ちょうどこの2025年の万博開催地が大阪に決定される少し前の時間帯、勤労感謝の日である11月23日の16時頃、私は家族と一緒に、1970年の大阪万博の遺産である「太陽の塔」の内部見学に出かけていました。私自身、この「太陽の塔」の内部に入るのは、当時小学生だった「大阪万博」以来のことでした。

今回はこれを機会に、1970年の大阪万博の代表的モニュメントとも言うべき「太陽の塔」について、改めて振り返ってみましょう。

「太陽の塔」とは何か?

48年前同じ大阪の地で、当時は日本はもちろんアジアで初となる万国博覧会が開催されました。まだ当時小学生だった私は、両親と祖父母に連れられて、何だかよくわからないけど、世界中の国々から、その国の文化を代表するようなものを展示するパビリオンと呼ばれる建物がいっぱい建てられて開催される、高度経済成長下にあった日本において、1964年の東京五輪と並ぶ、国家的な一大イベントだということだけは、TVのニュースや新聞などを通じて知っていました。

「人は動き、集まり、少しの間だけ止まったとしても、すぐにまた動き出す」―――万博会場のメインゲートが開くと、スムーズに人が流れ込み、ほとんど滞留することなく、人が流れていくこと。「太陽の塔」と呼ばれる、大阪万博の奇妙なモニュメントは、元々「観客流動」という目的を持って作られたものだったと言います。まるで、そこに集まってくる人の流れを「血流」として押し流していく心臓の弁のようなポンプの働きを背負っていたというわけです。今や、1970年の大阪万博の遺産であり、「顔」として知られている、その壮大な彫刻のような建築物は、当初、大阪万博のシンボルタワーではありませんでした。大阪万博のれっきとしたシンボルタワーは「エキスポタワー」方であり、老朽化で取り壊される2003年まで残されていました。では、「太陽の塔」は何だったかと言うと、大阪万博のテーマプロデューサーだった岡本太郎が自ら考案したパビリオンとしてのテーマ館の一部とともに、それ自体がテーマを表現する展示物でもあるという、「観客流動」の目的を背負った壮大な建造物だったというわけです。そして、どうせ造るなら「ベラボーなものを造りたい」と岡本太郎は考え、この「太陽の塔」を作ったそうです。

「ベラボーなものでありながら毅然と突っ立っている。そういうものでありたい」(岡本太郎)

それにしても、「太陽の塔」は実に数奇な運命をたどった造形物です。大阪万博のシンボルタワーでもないこの建造物は、位置付け的にはパビリオンの一部でした。パビリオンということは万博閉幕後半年で解体される予定でしたが、なぜかその後も紆余曲折しながら延命措置が行われ、ついに1975年に永久保存されるが決まります。ある意味、大阪万博を安易なビジネスショーにするのではなく、世界の祭りにするために睨みを利かせた司祭神としての役割を持たせた岡本太郎や万博を作ったスタッフや訪れた観客たちによって、まさに「永遠の生命」を与えられて神格化したのかもしれません。

この辺りの「太陽の塔」建設およびその後の存続をめぐる興味深いエピソードは、平野暁臣氏著の青春新書インテリジェンス『「太陽の塔」新発見! 岡本太郎は何を考えていたのか』に詳しく書かれています。

「シャーマンの木」としての「太陽の塔」

そもそも「太陽の塔」は最初からただものではありませんでした。まさしくこれぞ近代建築とも言える銀色の「大屋根」という水平な膜を突き破って風穴を開け、天高く垂直にそそり立つ土偶の様なその姿は、まるでモダニズムと対峙するシャーマニズムもしくはトーテミズムだとも言えました。安易な妥協はしない。むしろ対極的であるからこそ、調和が生まれるのだ。そうした、岡本太郎の芸術思想である「対極主義」が如実に表現されていました。実際、岡本太郎は、ルーマニア出身の宗教学者・宗教史家であり、民俗学者、歴史哲学者でもあるミルチャ・エリアーデの影響を強く受けていると言われ、「太陽の塔」は『イメージとシンボル』(1952)に出てくる「シャーマンの木」からの着想だとも言われています。

ミルチャ・エリアーデ『イメージとシンボル』

(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%AB-1971%E5%B9%B4-%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%87/dp/B000J9C7YO)

「明日の神話」

ちょうど「太陽の塔」が設計・製作されるのと同時並行して設計・製作されていた「明日の神話」は、「太陽の塔」と双子だとも言われています。この「明日の神話」は、1968年にメキシコ五輪のオフィシャル・ホテルとして開業予定だったオテル・デ・メヒコのために製作された後、そのホテルの倒産によって長い間行方不明になった幻の作品でしたが、発見されて修復され、2008年に東京のJR渋谷駅から京王・井の頭線渋谷駅へと抜ける連絡通路の壁面に移設されました。「過去の事実」が「現在の神話」になるのなら、まるで英文法のように、時制(テンス)を一つ動かして、「現在の事実」もまた「明日の神話」になるのではないかという、冷戦ただなかの核開発競争を時代背景として、岡本太郎が感じ取っていたものが表現された作品のようです。

「太陽の塔」と「明日の神話」。どこが双子なのかと考えてみると、「太陽」のエネルギーも「核兵器」のエネルギーも、どちらも核融合あるいは核分裂といった素粒子レベルのエネルギーであり、人間に対する善悪を超えて、本来は宇宙が持っている、より根源的なものであることを、ある意味、互いに対極的な側面から表現しようとしたのかもしれません。それゆえ双子なのではないでしょうか。場所的にも、大阪の「太陽の塔」と東京の「明日の神話」ということで、まるで、西の青龍と東の白虎のようでもあります。

そして、その「太陽」のエネルギー源こそ、水素であり、生命もまた細胞内のミトコンドリアにおいて、プロトン・ポンプと呼ばれる構造を用いて、アデノシン三リン酸(ATP)によって水素をエネルギー源としているのです。この根源的なエネルギーこそ、岡本太郎にとっては、まるで古代の錬金術さながらに、どこか剥き出しの、ある種呪術的なものに映っていたのかもしれません。

「生命の樹」とは「太陽の塔」の内臓である

さて、改めてその「太陽の塔」の中に入って感じたことですが、「太陽の塔」の内臓とも言うべき内部モニュメントの「生命の樹」は、まさしく見る者の生命力を活性化するほどのパワーを持っており、あの「芸術は爆発だ!」でお茶の間の人気者となった岡本太郎が私たちに突き付けてきた、溢れんばかりの途轍もない生命エネルギーの結晶体であり、凝縮したその根源的エネルギーが地下の冥界から地上へと高らかと汲み上げられで、さらに天上界へと突き抜けていく壮大な物語の表現のようでもありました。

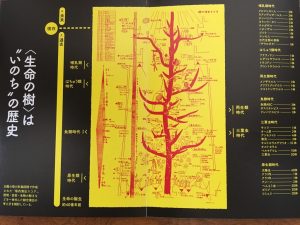

〈生命の樹〉(パンフレット『ようこそ太陽の塔へ』より)

〈生命の樹〉は”いのち”の歴史(パンフレット『ようこそ太陽の塔へ』より)

「個体発生は系統発生を反復する」―――かつてドイツの生物学者、哲学者であるエルンスト・ヘッケルがそう言ったように、人間の母胎内においては、生命38億年分の歴史が繰り返されていると言われます。原始的な生命から無脊椎動物、そして脊椎動物である魚類・両生類・爬虫類を経て哺乳類へと、その様態は変化していき、ついに、人間として、この世に生誕するまで大切に大切に育て続けられるわけです。まるでそれを表現するかのように、この「生命の樹」は、生命がたどってきた系統樹であるとともに、人間の子宮でもあるかのように、38億年という時間が凝縮されて「太陽の塔」内部を流れる血流としてうねりを上げていました。

現在は、真核生物のうち、植物、菌類、原生生物を除けば、動物としては、海綿動物、平板動物、刺胞動物、有櫛動物、直泳動物、二胚動物(菱形動物)、扁形動物、顎口動物、輪形動物、鉤頭動物、微顎動物、腹毛動物、外肛動物、箒虫動物、腕足動物、紐形動物、軟体動物、星口動物、環形動物、内肛動物、有輪動物、線形動物、類線形動物、動吻動物、胴甲動物、鰓曳動物、緩歩動物、有爪動物、節足動物、毛顎動物、珍無腸動物、棘皮動物、半索動物、脊索動物の34門ほどあり、まるでそれに対応するかのように、「生命の樹」には、「33」種類の動物が模型として選ばれています。

この「33」という数は、仏教において、観音菩薩が衆生(全ての生命体)の前に現れる時には「33」の姿に変化するところから来ている、聖なる数だと言われます。ちなみに、人間の脊椎の数も、約30ほどあると言います。だとすれば、「33」種類の動物群たちも、まるで人間の大脳にたどり着くための脊椎を昇る33の階段の一段一段であるかのような、とても大切な存在に思えてくるわけです。

ちなみに、この「生命の樹」は6つの時代の階層からできていて、《原生類の時代》《三葉虫の時代》《魚類の時代》《両生類の時代》《爬虫類の時代》《哺乳類の時代》という構成になっています。最新の科学的知見とはずいぶん違ってしまったものも見受けられますが、《原生類の時代》は先カンブリア代に最初の生命が登場してから原核生物、真核生物のうちの、動物・植物・菌類などが未分化の原生生物、様々な無脊椎動物が繁栄していた時代で、《三葉虫の時代》は古生代カンブリア紀を中心とする時代であり、《魚類の時代》は古生代デボン紀を中心とする時代、《両生類の時代》は古生代石炭紀・ペルム紀を中心とする時代、《爬虫類の時代》は現在は爬虫類というより現生鳥類を末裔とする恐竜類が繁栄した中生代、《哺乳類の時代》は新生代第三紀・第四紀辺りだと思います。

さて、いよいよ2025年にやってくることになった2度目の大阪万博。今度のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。果たして、かつての岡本太郎が描いたような、まさしく「いのち輝く」ような奇抜なアイデアおよびデザインを駆使した「ベラボーなもの」が私たちの目の前に登場してくれるでしょうか。

少し長くなってしまいましたが、2025年の大阪万博までに「太陽の塔」を世界遺産に登録しようという動きもあり、未だその生命エネルギーを絶やさないその雄姿を見に、一度家族や友人と、あるいはひとり気軽に、出掛けられてみてはどうでしょうか。